成人期に入ると、人間の聴力は徐々に低下します。10歳ごとに難聴の発生率はほぼ倍増し、60歳以上の成人の3分の2が何らかの臨床的に重大な難聴を抱えています。難聴とコミュニケーション障害、認知機能の低下、認知症、医療費の増加、その他の健康被害との間には相関関係があります。

誰もが生涯を通じて徐々に加齢性難聴を経験します。人間の聴覚能力は、内耳(蝸牛)が音を神経信号に正確に符号化できるかどうかに左右されます(神経信号はその後、大脳皮質で処理され、意味のある音へと解読されます)。耳から脳への伝達経路における病理学的変化は聴力に悪影響を及ぼす可能性がありますが、最も一般的な原因は蝸牛に関連する加齢性難聴です。

加齢性難聴の特徴は、音を神経信号に変換する役割を担う内耳の聴毛細胞が徐々に失われることです。体内の他の細胞とは異なり、内耳の聴毛細胞は再生できません。様々な病因の累積的な影響により、これらの細胞は生涯にわたって徐々に失われていきます。加齢性難聴の最も重要な危険因子には、高齢、肌の色の薄さ(メラニンは蝸牛を保護する作用があるため、蝸牛の色素沈着の指標となります)、男性性、騒音への曝露などが挙げられます。その他の危険因子には、糖尿病、喫煙、高血圧などの心血管疾患の危険因子があり、これらは蝸牛血管の微小血管損傷につながる可能性があります。

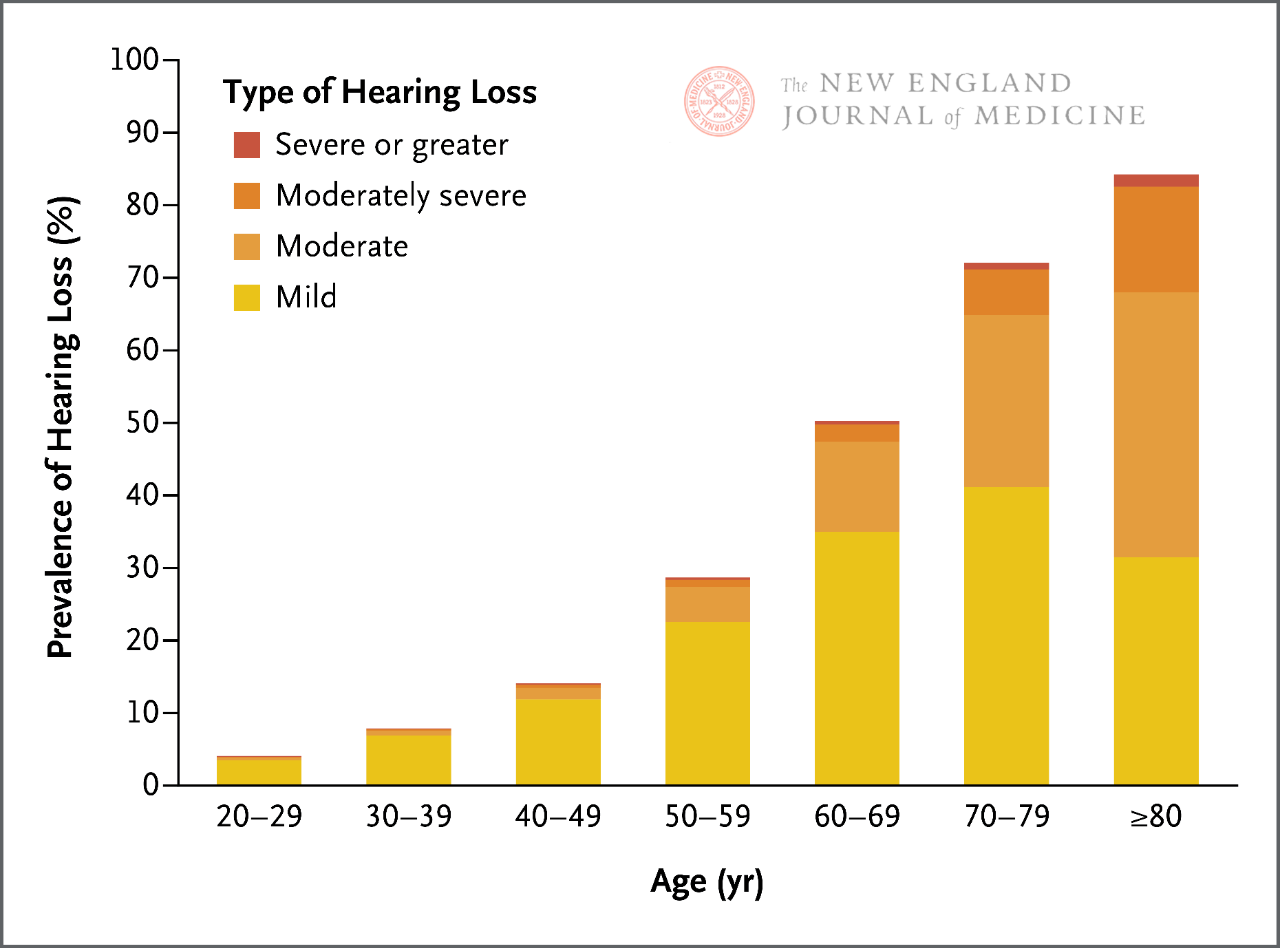

人間の聴力は成人期に入ると徐々に低下し、特に高周波音の聴力において顕著です。臨床的に重大な難聴の発生率は加齢とともに増加し、10歳ごとにほぼ倍増します。そのため、60歳以上の成人の3分の2は、何らかの臨床的に重大な難聴を抱えていることになります。

疫学研究では、難聴とコミュニケーション障壁、認知機能の低下、認知症、医療費の増加、その他の健康被害との相関関係が示されています。過去10年間、研究は特に難聴が認知機能の低下と認知症に与える影響に焦点を当てており、このエビデンスに基づき、ランセット認知症委員会は2020年に、中高年期の難聴は認知症発症の最大の潜在的修正可能リスク要因であり、認知症症例全体の8%を占めると結論付けました。難聴が認知機能の低下と認知症のリスクを高める主なメカニズムは、難聴と聴覚エンコーディングの不足が認知負荷、脳萎縮、社会的孤立に及ぼす悪影響であると推測されています。

加齢性難聴は、明確な誘因なく、時間の経過とともに両耳に徐々に、そしてかすかに現れます。音の聞き取りやすさや明瞭さだけでなく、日常のコミュニケーション体験にも影響を与えます。軽度の難聴の患者は、聴力が低下していることに気づかないことが多く、不明瞭な音声や背景雑音などの外的要因が難聴の原因であると考えています。重度の難聴の患者は、静かな環境でも徐々に音声の明瞭性が低下していることに気づきます。一方、騒音下での会話は、減衰した音声信号を処理するためにより多くの認知努力が必要となるため、疲労感を覚えます。通常、患者の難聴を最もよく理解しているのは家族です。

患者の聴覚障害を評価する際には、人の聴覚の知覚が4つの要素によって左右されることを理解することが重要です。それは、入ってくる音の質(例えば、背景雑音や反響のある部屋での音声信号の減衰)、中耳から蝸牛への音の伝達メカニズム(伝音聴覚)、蝸牛が音信号を神経電気信号に変換して脳に伝えるメカニズム(感音聴覚)、そして大脳皮質が神経信号を意味へと解読するメカニズム(中枢聴覚処理)です。患者が聴覚障害に気付いた場合、その原因は上記の4つの部分のいずれかである可能性があり、多くの場合、聴覚障害が顕在化する前から複数の部分がすでに影響を受けています。

予備的な臨床評価の目的は、患者が容易に治療可能な伝音難聴であるか、または耳鼻咽喉科医による更なる評価が必要な他の形態の難聴であるかを評価することです。家庭医が治療可能な伝音難聴には、中耳炎と耳垢塞栓症が含まれ、これらは病歴(耳痛を伴う急性発症、上気道感染を伴う耳閉感など)または耳鏡検査(外耳道内の完全な耳垢塞栓症など)に基づいて診断できます。耳鼻咽喉科医による更なる評価または診察を必要とする難聴の随伴症状および徴候には、耳だれ、異常な耳鏡検査、持続性耳鳴り、めまい、聴力の変動または非対称、または伝音性の原因のない突発性難聴(中耳滲出液など)などがあります。

突発性感音難聴は、耳鼻咽喉科医による緊急評価(できれば発症後3日以内)を必要とする数少ない難聴の一つです。早期診断とグルココルチコイドによる介入により、聴力回復の可能性を高めることができます。突発性感音難聴は比較的まれで、年間発症率は10,000人に1人であり、40歳以上の成人に最も多く見られます。伝導性難聴とは異なり、突発性感音難聴の患者は通常、片耳の急性かつ無痛性の難聴を訴え、他人の話し声がほとんど聞こえず、理解できなくなります。

現在、ささやき声テストや指回しテストなど、ベッドサイドで難聴をスクリーニングする方法は複数存在します。しかし、これらの検査法の感度と特異度は大きく異なり、患者の加齢性難聴の可能性によっては、その有効性が制限される可能性があります。特に重要なのは、聴力は生涯にわたって徐々に低下するため(図1)、スクリーニング結果に関わらず、年齢、難聴を示唆する症状、および他の臨床的根拠がないことから、患者はある程度の加齢性難聴があると推測できることです。

難聴を確定し、評価し、聴覚専門医に紹介します。聴力評価プロセスでは、医師は防音室で校正済みのオージオメーターを使用して患者の聴力を検査します。125~8000 Hz の範囲内で、患者が確実に検出できる最小の音の強さ(聴力閾値)をデシベル単位で評価します。聴力閾値が低いことは、聴力が良好であることを示します。小児および若年成人では、すべての周波数の聴力閾値は 0 dB に近くなりますが、年齢が上がるにつれて聴力は徐々に低下し、特に高周波数の音については聴力閾値が徐々に上昇します。世界保健機関は、会話に最も重要な音の周波数(500、1000、2000、4000 Hz)における人の聴力の平均閾値に基づいて聴力を分類しており、これは 4 周波数純音平均 [PTA4] として知られています。臨床医または患者は、患者の聴力レベルが機能に与える影響と、PTA4 に基づく適切な管理戦略を理解できます。骨伝導聴力検査や言語理解検査など、聴力検査中に実施されるその他の検査も、難聴の原因が伝音難聴か中枢聴覚処理難聴かを区別するのに役立ち、適切な聴覚リハビリテーション計画の指針となります。

加齢性難聴への対処における主な臨床的根拠は、聴覚環境における音声やその他の音(音楽やアラーム音など)のアクセシビリティを向上させ、効果的なコミュニケーション、日常活動への参加、そして安全性を促進することです。現在、加齢性難聴に対する回復療法は存在しません。この疾患の管理は、主に聴覚保護、(競合する背景雑音を超えて)入ってくる聴覚信号の質を最適化するコミュニケーション戦略の採用、そして補聴器や人工内耳などの聴覚技術の使用に重点を置いています。受益者集団(聴力によって決定)における補聴器または人工内耳の使用率は依然として非常に低いです。

聴覚保護対策の焦点は、音源から離れるか音量を下げることで騒音への曝露を減らすこと、そして必要に応じて聴覚保護具(耳栓など)を使用することです。コミュニケーション対策としては、対面での会話を奨励すること、会話中は腕の長さほどの距離を保つこと、そして背景騒音を減らすことなどが挙げられます。対面でのコミュニケーションでは、聞き手はより明瞭な聴覚信号を受け取ることができるだけでなく、話し手の表情や唇の動きも見ることができるため、中枢神経系が音声信号を解読するのに役立ちます。

加齢性難聴の治療において、補聴器は依然として主要な介入方法です。補聴器は音を増幅するだけでなく、より高度な補聴器では、指向性マイクとデジタル信号処理によって、目的の音の信号対雑音比(S/N比)を向上させることも可能です。これは、騒音環境におけるコミュニケーションの改善に不可欠です。

処方箋不要の補聴器は、軽度から中等度の難聴の成人に適しています。PTA4値は一般的に60dB未満で、この層は難聴患者の90%から95%を占めます。これと比較して、処方箋不要の補聴器は音の出力レベルが高く、より重度の難聴の成人に適していますが、聴覚専門家からのみ入手できます。市場が成熟すると、市販の補聴器のコストは高品質のワイヤレス耳栓と同等になると予想されます。補聴器の性能がワイヤレスイヤホンの標準的な機能になるにつれて、市販の補聴器は最終的にワイヤレスイヤホンと変わらないものになる可能性があります。

難聴が重度(PTA4値が通常60dB以上)で、補聴器を使用しても他人の話を聞き取るのが難しい場合は、人工内耳手術が適応となる場合があります。人工内耳は、音を符号化し、蝸牛神経を直接刺激する神経補綴装置です。耳鼻咽喉科医による外来手術で埋め込まれ、手術時間は約2時間です。移植後、患者は人工内耳による聴力に適応し、神経電気刺激を意味のある言語や音として認識できるようになるまで、6~12ヶ月かかります。

投稿日時: 2024年5月25日